穿越时空的情感震颤

——论曹三明《清明》一诗情感张力的诗性生成

●时

雨

曹三明先生与我既是同乡(皆为山西运城人),又是京都旧友,相交莫逆。先生作为当代法律界翘楚,曾担任国家法官学院副院长,不仅著作等身,更在诗词创作上造诣颇深。而于我而言,他更是一位有着知遇之恩的师长。

曹公新作《七绝•清明》,意境深远,读罢慨然。故而斗胆撰文,略陈管见。

该诗全文如下:

七绝·清明

每至清明欲断魂,

遥瞻故里暮云屯。

故园手足今安否?

独对残樽泪湿巾。

“每至清明欲断魂”,诗作开篇即以强烈的情感冲击攫住读者。这“断魂”二字,恰如杜牧“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的回响,却在时空转换间将集体性哀思升华为知识分子的精神独白。中国文人素来于清明点燃精神祭火,从苏轼《寒食帖》的苍劲笔意到曹公此作的迷离情韵,文脉流转千年不绝。尤为可贵者,诗人以法理思维重构清明意象——将烟雨氤氲的感性场域,转化为天人感应的精神隐喻。“每至”二字如钟磬叩响,揭示这非偶然伤感,而是年复一年的精神仪式,是时光在心灵刻下的规律性创伤。当法学家的理性刻度遭遇清明的感性潮涌,这种身份与情感的对位,恰是此诗最精微的审美震颤。

“遥瞻故里暮云屯”,句中“暮云”意象经营堪称精妙。诗人以“遥瞻”动作构建双重距离:地理阻隔与生死永隔的叠加态。“暮云屯”三字凝重如碑,既状层云堆积之实景,复写愁绪叠加之心境。暮色苍茫中,云层愈显滞重,恰似哀思在时空阻隔中不断沉淀。此种意象经营深得王维“远树带行客,孤城当落晖”之妙,然更见凝练克制,几达意象与情感共振之境。

转句“故园手足今安否”堪称全诗枢机。“手足”之谓,非止血脉亲情,更暗藏中国家族文化的深层密码。诗人不问父母而问兄弟,此中深意有二:一则暗示自身漂泊者的身份,二则凸显守望故园者犹在的生存状态。“今安否”三字力透纸背,既含“近乡情更怯”的忐忑,又见“生死两茫茫”的惶惑。这般探问,恰似向虚空投掷的丝线,明知无系却仍执着抛掷,正应了“兄弟既翕,和乐且湛”的伦理理想在现实中的破碎之痛。

结句“独对残樽泪湿巾”最见张力。“独”与“手足”形成镜像对照,往昔觥筹交错与今朝独饮残樽的落差,在“残”字中得具象化呈现。此“残”既是酒器之残,亦是生命之残,更是团圆之残。“泪湿巾”的素描写真,与李白“独酌无相亲”的浪漫抒怀形成互文,然更添几分现世苍凉。诗人将外部动作与内在情感并置,使“举杯”与“垂泪”构成情感蒙太奇,达成“欲语泪先流”的艺术效果。当诗人“独对残樽泪湿巾”时,那浸透巾帕的泪水,不仅湿润了读者的眼睛,更浸润了千百年来中国人共同的情感心田。

在艺术手法上,诗人深谙七绝精髓,起承转合如行云流水,展现了传统七绝的凝练之美:首句破题定调,次句铺陈意象,三句转折发问,末句情境收束。音韵经营尤见功力,“断魂”与“暮云”双声叠韵,似断还连;“故里”与“故园”的词语复沓,非但不显冗余,反强化了乡思的执着与痛切。意象群的有机组合更显匠心:暮云、残樽、泪巾等传统意象经现代心灵重新淬炼,在时空错位中迸发新质。

置于文化维度审视,此诗实为清明文化心理的当代显影。诗人巧妙运用“慎终追远”的道德合法空间,将集体无意识转化为个人化艺术表达。对“手足”的特殊关怀,既承“孝悌”伦理之脉,又暗含现代性冲击下的家族解构之忧。尤为难得者,在“发乎情,止乎礼义”的传统框架内,诗人以法学家的思辨精神重构哀思,使个人创伤记忆升华为文化共同体的精神仪式。

《清明》一诗最动人处,恰在其情感表达的节制美学。全诗未见呼天抢地之悲,只在

“暮云”“残樽”的意象经营中暗涌情潮。这种“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美,正是中国诗学至高境界。当泪水浸透巾帕,湿润的不仅是诗人面颊,更是千年文脉滋养的情感心田。在这廿八字的方寸之间,我们目睹个人记忆如何淬炼为普遍经验,传统形式如何涵容现代心灵——这不是简单的文化返祖,而是通过创造性转化,让古老的“断魂”咏叹在当代获得新生。

诗道精微,在于以有限追索无限。曹公此作,恰似清明时节的雨丝,既飘洒着个体生命的温度,又浸润着文化根脉的深度。那些穿越时空的情感震颤,终将在诗性共鸣中,完成对生命本质的庄严叩问。

作为当代哲理诗探索者,写诗吟诗,或喜或忧,皆缘于痴迷与执着……

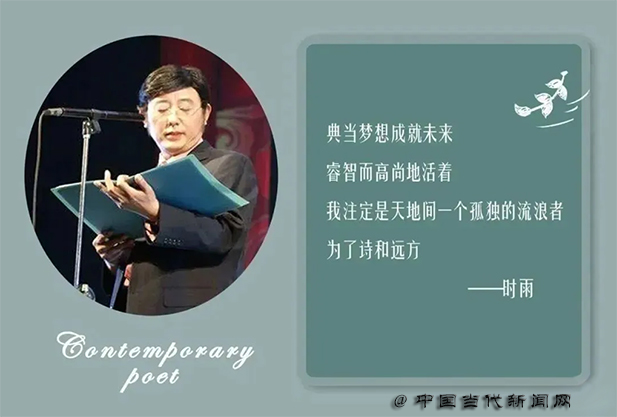

【作者简介】时雨:本名吕建华,人称“河东吟者”,当代诗人、朗诵艺术家、诗评家,曾用笔名亓彪、成飞、行野、千慧子、天童、行天马等;多年从事文学编辑、新闻记者和图书出版工作;历任《海南经济报》《中国劳动保障报》《交流时报》《法制月报》记者,《浪淘沙》、《母亲》、《当代时报》、《当代民生》杂志总编辑,《德孝中国》、《财经观察》杂志主编、中国作家出版社总编辑、中国管理科学研究院教科所文化产业发展研究中心主任、朗诵与演讲艺术联盟主席、中国循环农业产业创新发展战略联盟乡村振兴战略实施领导小组秘书长;1992年在关公故里与友人发起创建“关公研究会”,1995年发起创建浪淘沙创作协会;2000年诗集《也是别无选择》获全球华人“首届龙文化金奖”;2001年诗集《千慧子短诗选》被“中外现代诗名家集萃(中英文对照)”大型系列丛书结集出版、同时创办文化期刊《母亲》杂志;主要出版著作有诗集《也是别无选择》、《千慧子短诗选》、诗文集《爱在天地间》(上册诗词歌赋卷、下册散文随笔卷)和报告文学集《金盾风采》多部;现为中国民主促进会会员、北京文化出版社总编辑、教科文(中国)国际集团专家学者委员会秘书长、中国作家出版社《黄河诗词》杂志总编辑。

(本稿编辑:王溪田)

|